阴虱病是由耻阴虱引起的寄生虫感染,曾因卫生条件差和性健康意识薄弱而高发。尽管现代公共卫生进步和性病防控体系完善已显著降低其发病率,但因其传播途径以性接触为主且感染常隐匿发生,容易被忽视。

近年来,因高危性行为导致阴虱感染的病例时有报道,若临床认知不足可能导致漏诊,甚至存在公共卫生风险。

本案例报道检验科日常工作中遇到的阴虱感染病例,旨在警示:遇到生殖器瘙痒、非特异性炎症指标升高时,检验工作者需警惕罕见寄生虫感染可能,加强“镜检+病史”联合分析意识,为临床提供参考。

案例经过

患者男性,60岁,因生殖器持续瘙痒2月余就诊,自诉院外自用药物无效且有高危性行为史。查体发现阴毛区附着大量灰白色成虫及虫卵,伴局部红疹和赘生物。

临床医生采集虫体/虫卵标本时,检验科建议采用生理盐水玻片法。同步筛查人乳头瘤病毒基因分型(28型)、沙眼衣原体DNA、解脲脲原体DNA、淋球菌DNA、梅毒螺旋体抗体(TP-Ab)、人类免疫缺陷病毒抗原/抗体联合份测(HIV-Ag/Ab)、总IgE(IgE)及血常规。

实验室检查:

血常规示白细胞计数(WBC)6.25x10^9/L,嗜酸性粒细胞绝对值0.61x10^9/L↑,嗜酸性粒细胞百分比(Eos%)9.7%↑,血红蛋白(HGB)162g/L,血小板249x10^9/L。

人乳头瘤病毒基因分型(28型)未检出;

沙眼衣原体DNA、解脲脲原体DNA、淋球菌DNA均未检出;梅毒螺旋体抗体(TP-Ab) 阴性;人类免疫缺陷病毒抗原/抗体联合份测(HIV-Ag/Ab)阴性;免疫球蛋白E(IgE)58.60IU/mL。

显微镜下观察:虫体扁平,呈灰白色,体形宽短(直径约1.6mm),形似螃蟹,后足具钩爪等结构特征。确诊为阴虱感染,镜下如图1所示:

图1 阴虱(湿片,X400)

案例分析

阴虱感染可因过敏反应引起嗜酸性粒细胞和总IgE水平升高,本案例仅有嗜酸性粒细胞升高,由于此类指标缺乏特异性,因此确诊需依赖显微镜镜检(观察到成虫/虫卵)及高危性行为史的综合分析。这一案例凸显“镜检+病史”在鉴别诊断中的核心价值。

此外,患者的高危性行为史提示性传播疾病感染风险,临床需常规排查梅毒、淋病、HIV等疾病。所幸该患者其他性传播疾病筛查结果均为阴性,但仍需警惕此类疾病的潜在传播风险。

知识拓展

一、阴虱概述

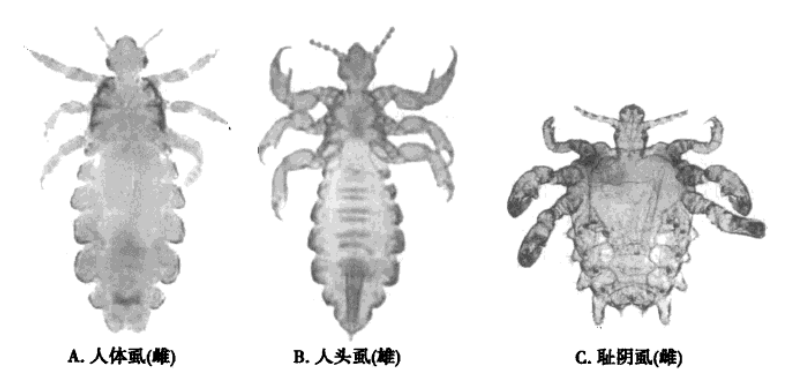

寄生于人体的虱有两种:人虱及耻阴虱。人虱有两个亚种:人体虱和人头虱。如图2所示:

图2 人虱(A、B)和耻阴虱(C)

耻阴虱(又称阴虱)是寄生于人体毛发处的节肢动物,主要附着于阴毛、肛周毛发,偶见于腋毛、睫毛或胸毛等区域。虫体呈灰白色,体型宽短,形似螃蟹。

虫体吸食血液后,其虫体颜色会因血红蛋白沉积而转变为铁锈色。雌虫体长1.5~2.0mm,雄虫体长0.8~1.2mm,有3对足,后足末端呈钩状爪,便于抓附毛发。腹部前4节融合,第5~8节具有锥状突起[1]。

二、生命周期:

阴虱属于不完全变态发育,分为卵、若虫、成虫三个阶段:

1、卵:灰白色椭圆形,长约0.8mm,通过黏性物质牢固附着于毛发根部。在适宜条件下,6~8天孵化出若虫。

2、若虫:形态似成虫但无繁殖能力,经3次蜕皮约1周发育成熟。

3、成虫:雌虫交配后24小时内产卵,日均3~5枚,终生可产卵50~150枚,存活约3~4周。

阴虱无法在人体外完成整个生命周期,若虫和成虫均需持续吸血存活,脱离人体1~2天死亡。

三、传播途径:

阴虱的传播方式以密切接触为主,其传播途径可分为直接传播和间接传播两类[2]:

1、直接传播(主要传播途径)

(1)性传播(超过90%)[2]:性行为中皮肤或毛发直接摩擦,成虫或虫卵转移至新宿主。

(2)母婴传播:产道接触或哺乳时皮肤接触,致婴儿睫毛/眉毛寄生,引发眼睑红肿、结膜炎。

2、间接传播(风险较低):

接触污染物:与感染者共用毛巾/床单等贴身用品,或公共浴室/泳池等潮湿环境(阴虱离体存活1-2天)可能有传染的风险。

四、临床症状:

1、典型症状:

(1)剧烈瘙痒:阴毛区及肛周为主,夜间加重(吸血活动触发过敏反应)。

(2)虫体或虫卵:毛发根部可见灰白蟹状成虫或白色虫卵,类似头皮屑,难剥离。

(3)皮肤损伤:叮咬处出现红斑、丘疹(中央针尖出血点)、青灰色斑(血红蛋白变性)、抓痕或血痂。

2、其他部位感染:

(1)睫毛感染(儿童多发):眼睑红肿、瘙痒,睫毛根部黏附虫卵或成虫,可继发结膜炎、角膜炎等并发症。

(2)腋毛或胸毛感染:瘙痒伴有虫体活动。

3、并发症

(1)细菌感染:抓挠致皮肤破损,引发脓疱、毛囊炎等。

(2)心理影响:隐私部位感染,易出现焦虑、羞耻感或延误就医。

(3)性病关联:阴虱感染提示高危性行为,需同步排查梅毒、淋病、HIV等[3]。

五、诊断与治疗:

1、诊断:直接显微镜镜检见成虫/虫卵(金标准),辅以嗜酸细胞升高,有高危性行为史可快速诊断;

2、治疗:

(1)药物治疗:扑灭司林乳膏、伊维菌素局部用药。炉甘石洗剂、口服抗组胺药缓解瘙痒。

(2)物理清除:剃除感染部位毛发,破坏生存环境。

(3)环境消毒:高温(≥50℃持续30分钟)消杀衣物、床单。

(4)性伴侣管理:性伴侣同步治疗,治疗期间及愈后1周禁止性接触[4]。

六、预防措施:

1、安全性行为,正确使用安全套。

2、避免共用贴身物品。

3、加强隐私部位清洁与干燥。

4、高危人群(性活跃/多性伴侣者)定期筛查。

案例总结

阴虱感染在卫生条件大幅改善的当下虽已较为罕见,却因其性传播属性及临床认知不足,成为易被忽视的漏诊“雷区”。

诊断的核心在于通过显微镜镜检明确虫体或虫卵(金标准),同时,主动追问高危性行为史是破解此类隐匿感染的关键突破口。值得警惕的是,中老年群体的性健康宣教长期存在盲区,公众“性病限于年轻人”的认知误区亟待破除。

在日常诊疗过程中,检验与临床需紧密协作精准识别病原,同时公众也需加强对安全性行为的科学认知,构建阻断阴虱及其他性传播疾病扩散的立体防线。

专家点评

点评专家:张春雷,深圳市盐田区人民医院医学检验中心主任,主任技师

本案例通过典型症状与镜检结合,系统呈现了阴虱病的诊断流程,具有重要示范意义。显微镜下虫体形态学观察作为确诊金标准,强调了基层检验技术的关键作用。患者合并嗜酸性粒细胞升高,提示寄生虫感染特征,为临床鉴别诊断提供了重要线索。

阴虱病的隐匿传播提示性病防控需兼顾经典寄生虫病监测,通过多维度防控体系降低公共卫生风险,打破“性病年轻化”认知误区,推动全年龄段性健康管理体系建设。

参考文献

[1]沈继龙,张进顺等.临床寄生虫学检验【M】4版.北京:人民卫生出版社,2012:190-191.

[2]Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021.

[3]Patel PU, Tan A, Levell NJ. A clinical review and history of pubic lice. Clin Exp Dermatol. 2021 Oct;46(7):1181-1188.

[4]张学军,郑捷.皮肤性病学【M】9版.北京:人民卫生出版社,2018:245-247.